1、工作场所职业健康安全评价

纳米生物效应与安全性是纳米技术可持续发展的核心,受到各国政府及科学家们的高度关注。目前虽已有许多关于纳米安全性的研究,但这些研究多以实验室模拟为主,缺乏实际工作现场的研究,导致对工作场所的安全评价失真:如2009年北京朝阳医院报道的引起国际轰动的喷涂含纳米颗粒产品的工人死亡事件。评价方法的空白使人们很容易把其他因素引起的综合效应,一概归咎于纳米颗粒,为此,我们需要研究纳米材料工作场所的生物效应与安全性,为我国纳米科技和产业化这一重大国家需求提供科学保障。

我们课题组承担的科技部973项目“重要纳米材料的生物效应机制与安全性评价研究相关性,课题1:工作场所中纳米颗粒的释放,职业暴露与安全性研究”的主要研究内容即是:评价重要纳米材料工作场所暴露水平及颗粒物的动态变化规律,为纳米颗粒危险度评价提供依据;从人群、动物、细胞和分子等不同层次,研究工作场所纳米颗粒以及生产的纳米颗粒对呼吸系统和心血管系统的影响;确定影响纳米颗粒毒性的决定性参数。以上研究结果将为建立和发展适合工作场所纳米颗粒毒理学评价方法以及职业场所环境卫生标准提供必要的理论基础。

2、贵州万山汞矿地区长期汞暴露人群的健康效应研究

我们重点开展了重金属汞的长期暴露对职业人群、敏感人群 (儿童及育龄妇女) 健康的影响。我们建立了利用尿中8-OHdG水平作为环境汞暴露人群基因损伤高灵敏的生物标志物,机体汞暴露水平与DNA氧化损伤程度密切相关。我们还发现即使在观察不到暴露人群异常的生理变化,如血生化指标完全正常的情况下,基因却已发生了显著的损伤,这可作为评价早期汞暴露对人体健康影响的重要指标。(Clin Chem 2005, 51: 759-767) 。

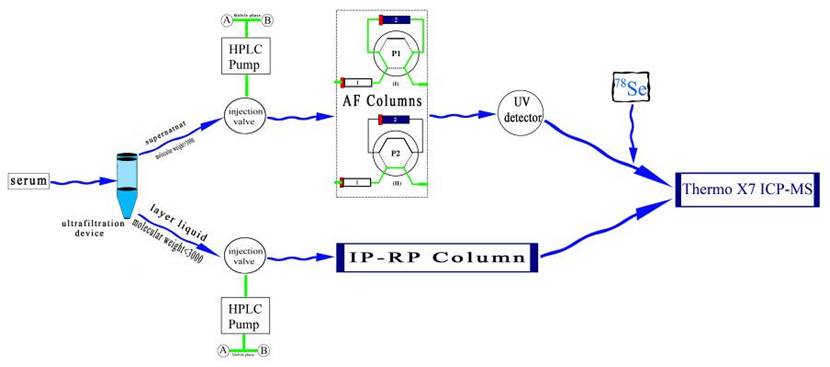

我们利用同步辐射EXAFS原位、无损分析的特点,通过调节同步辐射中的X射线能量,可同时得到硒、汞原子周围的近邻结构的信息,从而直接获得生物样品中硒、汞价态和结构的信息。同位素稀释法 (78Se) 进一步定量证实了血清不同含硒蛋白对汞的结合和转运作用。(Environ Health Persp, 2006, 114: 297-301; J Anal Atom Spectrom, 2011, 26: 224-229)。

利用同位素稀释和HPLC- MS对汞暴露人群服用富硒酵母前后血清中硒化学形态进行

全面的定量分析(J Anal Atom Spectrom, 2011)