分子半导体通常由原子序数较低的轻元素组成,因此具有较弱的自旋-轨道耦合作用,室温下自旋寿命的理论预测值超过ms量级(比无机自旋输运材料高百万倍以上),被认为是实现室温高效自旋输运和未来自旋运算应用的理想材料体系。然而,尽管理论上可以通过分子结构设计提高材料自旋寿命,但此前实际研究中报道的分子半导体材料的自旋寿命大多≤0.1 μs,远低于理论预测值,这一现象与对该类型材料的普遍认知相悖。

针对这一挑战,此前,孙向南课题组与唐智勇院士团队开展合作研究,定量揭示了自旋器件制备过程产生的金属原子掺杂对分子半导体自旋寿命的损伤机制,阐明了长期以来分子半导体材料自旋寿命实验值远低于理论值的根本原因(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202213208)。为了解决自旋器件中金属原子掺杂问题,孙向南课题组研发了全新的聚合物辅助铁磁电极无损转移制备工艺,显著提升了自旋器件输运性能和可重复性(Nat. Commun. 2024, 15, 865)。基于这一工艺,孙向南课题组开展了材料分子结构与自旋寿命之间构效关系的系统研究,通过调整分子共轭结构平面性(Adv. Mater. 2024, 36, 2402001)、设计重元素官能团分布位置(与中国科学院化学研究所刘云圻院士团队合作,Nat. Commun. 2024, 15, 8368)、调控分子内非共价相互作用(Adv. Mater. 2024, 36, 2410695),成功将分子半导体室温自旋寿命提升至37.8 μs。

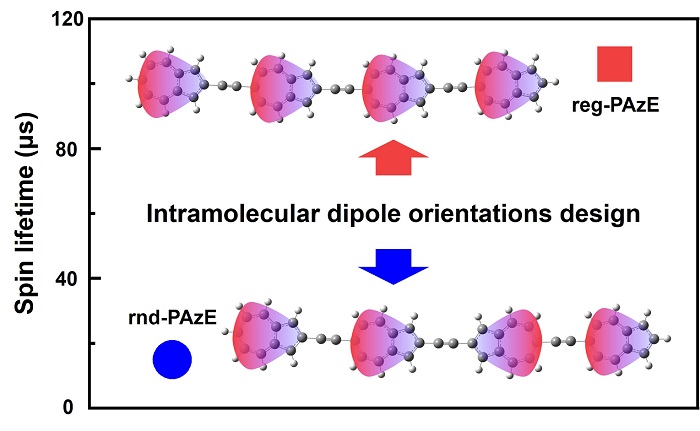

近日,孙向南课题组通过理论研究发现分子半导体材料的分子内偶极取向会影响超精细相互作用,而超精细相互作用强度是决定材料自旋寿命的关键因素。基于这一发现,孙向南课题组与中国科学院上海有机化学研究所高希珂研究员合作,基于具有完全相同元素组成与共轭结构平面性但分子内偶极排列不同的2,6-薁基共轭聚合物,结合电子顺磁共振技术和自旋阀器件,从实验上证明了通过设计分子内偶极取向可以显著抑制超精细相互作用,从而获得了高达106 μs的室温自旋寿命,创造了室温纪录值。本研究提出了全新的分子内偶极取向设计策略,为设计室温高效自旋输运材料提供了可靠的指导思路,有望推动未来室温自旋运算器件的开发与应用。相关研究成果以Enhancing Room-Temperature Spin Lifetimes in Molecular Semiconductors by Designing Intramolecular Dipole Orientations为题,在线发表于《先进材料》(Advanced Materials)上。

图. 分子内偶极取向对分子半导体自旋寿命的影响

国家纳米科学中心特别研究助理秦阳、博士研究生吴梦、中国科学院上海有机化学研究所博士后向焌钧、国家纳米科学中心特别研究助理杨婷婷为文章的共同第一作者,国家纳米科学中心孙向南研究员为唯一通讯作者。该工作得到了科技部国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金委重点国际(地区)合作研究项目、面上项目、青年项目、北京市科技新星计划、中国博士后科学基金、中国科学院引才计划的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202500521